第 1 節 頼久来島の真実と平家落人伝説

1. 「藤原頼久」なる人物の存在

古(いにしえ)の真鍋島に来島し、真鍋水軍を興した藤原氏一族の存在は、伝承においてもあらゆる文献、古文書においても認めるところではあるが、いつ如何なる時代に来島したものか、古文書や各種文献では明らかにされていない。

真鍋島の伝承によれば、「文治二(1186)年、藤原頼久一族、郎党とともに来島。古城山に取手柵を構え、見張所を置き、社攸(しゃゆう)城を築き、内海を平定す。」とあり、これより真鍋水軍隆盛の歴史が始まっているのである。

この「頼久来島」の件(くだり)はどういう訳か、どの文献にも記述されていないが、伝承では「藤原頼久」の名とともに「来島の年代」、そして、来島後の「真鍋島盆踊りの見分」までが具体的に残されている。

「藤原頼久」なる人物は、藤原家系列には存在しないのかも知れないが、系列は別にしても、来島そのものは史実ともいうべきであり、もともと古文書や文献にある来島した藤原氏の祖「藤大納言信成」なる人物も特定できていない。

なお、来島した藤原氏の後裔である『真鍋貞友」が記したとされる『真鍋先祖継圖』には、来島した人物を「藤大納言信成の子不節中太夫」としているが、「不節」とは個人の名ではなく、「節を曲げない人」という意味であるとか。この「不節中大夫」こそが「藤原頼久」その人であろう。

2. 真鍋水軍隆盛は源氏勢力の後ろ盾

頼久の来島年代が、妥当であれば平家滅亡後となり、平家との盟友関係はなく、朝廷(内裏)あるいは、逆に源氏勢力の側であった可能性が高い。

真鍋氏が平家に加勢したものなら、源氏による平家の落人狩りの厳しき中にあって、これより後に水軍として隆盛を極められるであろうか。源氏による落人狩りは徹底したものであったと、あらゆる文献に記されている。そんな中で、平家に味方し軍功著しかった真鍋氏に、孤島とはいえ、交通の要衝である瀬戸内海を、黙って自由にさせているであろうか。

この当時は、海の交通は主流であって、平家は瀬戸内海の福原(現在の神戸)に都を置き、瀬戸内海航路の整備や大輪田泊の改修により宋船の直接入出港を可能にして、日宋貿易を進めており、正しく瀬戸内海こそが都に通じる朱雀大路であった。

その上、真鍋水軍の領地領海が真鍋島の近隣だけなら、操船術あるいは武力による統治が可能であったかも知れないが、備後簑島や讃岐国の一部という沿岸部や陸地部までも領有が認められていた事実からも、やはり後ろ盾が必要となろう。

そして、真鍋島の伝承では、「頼久、使者を都に遣わし、中納言の命により、都の有名なる芸人力丸来島し、振付指導をなす。」とあることから、朝廷あるいは公卿との繋がりを窺(うかが)うことができるが、当時、源頼朝は平家を滅ぼして、さらに全国統治の基礎となる守護・地頭を文治元(1185)年に設置しており、この時代的背景からも朝廷や公卿だけの権力では、これだけの領地領海の確保は覚束ない。ましてや、平家との盟友関係などは考えられない。

ここは、やはり平家滅亡後に源氏勢力を後ろ盾とした藤原頼久の出現こそが至極、現実味を帯びてくるのである。

3. 平家落人伝説との矛盾

「藤原頼久」の名とともに頼久の来島が「文治二(1186)年」であることは、以上のことからも妥当性があることは疑いがない。

この頼久の子孫達は、真鍋水軍を率い、この“大海原の領主”として、江戸幕府成立期までの長きにわたってその地位を守り続けることができたのは、村上水軍を始め他の水軍同様に源氏方であったが故ではなかろうか。源平合戦時以降に隆盛を極めた瀬戸内海を始め各地の名だたる水軍は、源氏方であったと各種文献は記している。

確かに真鍋島には、平家の落人伝説も数多く残されていることから、この頼久来島とともに来島年代には、相容れない問題もあることは事実である。

藤原氏来島以前のこの時代、真鍋島が瀬戸内海に存在する以上、平家隆盛の瀬戸内海にあって平家に反を唱えるはずがない。この時代の真鍋水軍の存在は不明であるが、水軍でなければ、あるいは水夫として参戦したかも知れない。何らかの形で真鍋島の住人たちは、平家に与(くみ)したからこそ、平家落人伝説が語られてきたのである。

そして、真鍋島に平家落人伝説の象徴として現存し、「源平合戦に敗れた平家の霊を鎮めるために建立された」と伝えられる石造宝塔「まるどうさま」は、頼久来島以前に立てられた平家一門の、また平家に殉じた人々、あるいは真鍋島から水夫(かこ)として参戦した名も無き者達の供養塔であろう。

第 2 節 「まるどうさま」と真鍋氏一門の関係

1. 「まるどうさま」の伝承の相違

真鍋島に落人伝説とともに残る岡山県指定の文化財、石造宝塔「まるどうさま」について、『笠岡市史』は「源平合戦で討死した真鍋氏一門の供養のために建てたと伝えられている」と記し、笠岡市教育委員会が設置したであろう現地の説明板にも同様の内容が記載されている。

この石造宝塔「まるどうさま」の『笠岡市史』における記述内容は何を意味するのか。「まるどうさま」が真鍋一門の供養塔であれば、源平合戦時には、この真鍋島において、既に真鍋氏の存在があったということになり、この真鍋氏の祖である藤原氏の来島は、これ以前ということになって、「文治二(一一八六)年、藤原頼久一族の来島」との伝承は、信憑性に欠けるということになる。

しかし、これら『笠岡市史』にあるような「真鍋氏一門の供養のため」との伝承など、真鍋島に残されてはいない。

「まるどうさま」は、もとは天神端にあり、海を見下ろす位置にあって、「源平合戦に敗れた平家の霊を鎮めるために建立された」と伝えられてきた。

『小田郡誌』にも、「平家一類の墳墓にして、源平合戦の一遺蹟なるべし」とあり、真鍋氏との関わりについては、何ら記載がない。このことからも、この「平家の霊を鎮めるため」との伝承こそ、真鍋島に残されてきた唯一のものであることが理解できるはずである。

この『笠岡市史』による伝承については、『小田郡誌』が昭和四七(1972)年に発行され、『笠岡市史』は平成元(1989)年に発行されたことから、この間で伝承が変わっていることになるが、何か新たなる発見がない限り伝承の変改はありえないことであり、そんな要因があった形跡もなく、根拠は不明のままである。

2. 真鍋氏の供養塔存在への証明

「まるどうさま」と「真鍋氏」との関わりについては、何ら確証はないはずであるにも関わらず、いつしか、根拠不明のままに、「平家の霊を鎮めるため」から「真鍋氏一門の供養のため」にと伝承が変えられてしまっているのである。

この「まるどうさま」については、建立年代は不明であり、源平合戦以降に来島した藤原氏を祖とする真鍋氏によって建立されたものであるかも知れないが、真鍋氏一門の供養塔ではない。

そもそも、「真鍋氏一門の供養のため」とあらば、現在、笠岡市指定の文化財となっている「五輪塔群」がある。

この「五輪塔群」は、集落では「右衛門(えもん)さん」と呼ばれ、真鍋島岩坪集落の墓地の一角に存在している。

これらは、真鍋氏一族代々の墳墓であって、『備中眞鍋島の史料(第一巻)』にも「真鍋殿様むかしの御墓御座候」とあり、庄屋傳右衛門によって記された「覚」には「御代々之御墓数多御座候則御墓之近所ニ阿弥陀堂御座候真鍋殿御本尊三尊之阿弥陀行基之御作と申傳候」とあって、真鍋氏代々の墓の近所に阿弥陀堂が存在し、阿弥陀堂の阿弥陀三尊が真鍋氏の本尊であることが記されている。

つまり、真鍋氏代々の供養塔はこの「五輪塔群」であり、真鍋家の本尊は庵家(阿弥陀堂)の阿弥陀三尊であって、岩坪集落に存在しており、決して、天神端にあったという「まるどうさま」ではない。

3. 伝承は平家の鎮魂

「まるどうさま」の伝承は、あくまでも「平家一類の供養のため」であって、源平合戦の直後に建立されたものに違いない。

この源平合戦後の供養塔が、源平合戦当時に、未だ来島していない藤原氏を祖とする真鍋氏の供養のためであるはずがない。

おそらくは、藤原氏来島以前の源平合戦において、多くの戦没者が流れ着き、これらの慰霊を目的として、当時の島民によって建てられた供養塔であり、多くは大敗した平家の将や兵、また、水夫たちであったことから、平家の鎮魂への思いが、伝承となって残されてきたものであろう。

そして、「文治二(一一八六)年、藤原頼久一族の来島」との伝承は、信憑性に疑義などなく、逆に、この真鍋島にあって、「まるどうさま」の建立の時代、真鍋氏に纏わる伝承が存在しないことこそが、この伝承の正当性を証明していることにもなる。

第 3 節 相反する二つの伝承

1. 源平合戦の「まなべ四郎・五郎」と真鍋島の関係

頼久来島が平家滅亡後であれば、『平家物語』や『源平盛衰記』に記されている「まなべ四郎・五郎兄弟」と真鍋島、あるいは来島した藤原氏を祖とする真鍋氏との関係は如何になるのか。

どの文献も「藤大納言信成の子不節中太夫」の来島年代を無視して、一ノ谷の合戦で活躍している「まなべ四郎・五郎兄弟」を真鍋島住人とし、来島した藤原氏の子孫であると決めつけている。

『小田郡誌(上巻)』にも「當(当)島の奮記によれば、初め藤大納言信成の子不節中太夫非違、故ありて當島に配流せられ、北木島、飛島、六島等をも併有し、眞鍋城を築きて居り、眞鍋城を築いて眞鍋氏と稱(称)すと。祐久は其子孫なるべきか。」とあって、源平合戦のまなべ四郎祐久が真鍋島に来島した藤原氏を祖とする真鍋氏の子孫ではないかと記されている。

『笠岡市史(第一巻)』は、後世に貞友が書いたとされる『真鍋先祖継圖(系図)』の「藤大納言信成」を「藤原氏分流の水無瀬信成」であるとして、「源平争乱の時点で既に真鍋島を本貫とする武士が確認されるということは、前記真鍋系図に混乱がある」とさへ言い切っている。

不節中太夫こと頼久の来島が文治二(1186)年であり、真鍋兄弟が活躍した源平一ノ谷の戦いは、それ以前の元暦元(1184)年であることから、「子孫」であるはずがないのである。

この頼久来島を承知していれば、どんな展開が考えられるであろうか。

2. 藤原氏来島以前の真鍋水軍存在の有無

源平合戦の時代、真鍋島において真鍋水軍の存在はあったのか、そして、この島に「真鍋氏」を名乗る一族が存在していたのか。

真鍋島において、平家に加勢したとすれば水軍としてであろうが、この時代の水軍としての存在は、伝承にもなく、当然、文献(古文書)にもない。

この海戦でもない『平家物語』や『源平盛衰記』に記されている「まなべ四郎・五郎兄弟」の一ノ谷の戦いでの活躍を、真鍋島と結びつけるには些(いささ)か無理があるのではないか。

本来、真鍋島の伝承では、一ノ谷の戦い以降の「文治二(1186)年、藤原頼久の来島」から真鍋氏、あるいは真鍋水軍興亡の歴史が始まるのである。

しかし、「頼久来島」から始まっているにも関わらず、多くの史家が、一ノ谷の戦いに登場する「まなべ四郎・五郎兄弟」を『平家物語』の「備中国住人」から「真鍋島の住人」と決めつけることで、歴史に矛盾を生じさせている。

3. もう一方の「讃岐地方伝承」の真実

貞友が書いたとされる『真鍋先祖継圖』には、「不節中太夫の来島」のみが記され、その来島年代も名も記されていない。その中で、「藤原頼久来島」の伝承が存在しているにも関わらず、これを取り上げず、その来島年代を無視して、「まなべ四郎、五郎兄弟」を『小田郡誌(上巻)』は、「祐久は其子孫なるべきか」と疑問を呈しつつも、その前提で論を進め、『笠岡市史(第一巻)は、「この真鍋四郎、同五郎は、備中国、讃岐国の住人としているが、恐らく同一人物とみなされ、その本貫の地は備中国小田郡真鍋島を考えた方が妥当である。」としている。

しかし、『讃岐地方の伝承』には、「1120年藤中納言家成郷、讃岐守として下向」「寿永元暦の源平の戦いに帝を護衛し奉り一ノ谷の合戦に参加。戦場に臨むに当たり、身は公家の身が武門の下につき見苦しき屍を戦野にさらしては家門の恥なり。とて、妻方の姓氏、真部を名乗りて戦場に出て、源平の各合戦応仁の乱そして戦国の乱世に一貫して仁義の節に尽忠。功を立て、西国一の武将とうたはれにけり。その内各合戦には、必ず華々しき働きをして名をあげたり。曰く、真部五郎助光、真部五郎祐孝、真部五郎祐満、真部五郎祐則、真部弥介祐重、真部助兵衛守政、真部弥介守資、真部太之介祐利、真部左兵衛祐忠、真部右兵衛祐義、等々何れも武勇の士知仁の士。」とある。

こうした信憑性(しんぴょうせい)明らかなる一方の伝承がある以上、この「まなべ四郎、五郎兄弟」を「讃岐国住人」としている『源平盛衰記』こそが、歴史の真実であるかも知れない。

|

『丸亀坂出宇多津など西の讃岐の歴史』 1160年橘左近衛少輔祐主公山田郡木太郷 向城に下向 『源平の盛衰興亡を賭けた合戦の時』 |

第1章 真鍋島の概要 第2章 真鍋島の歴史 第4章 真鍋島の信仰 第5章 真鍋島の習俗

貞 友 伝 説 の 真 実 (歴史的考察)

第 1 節 貞友伝説と貞友出現年代への疑問

1. 貞友伝説と『真鍋先祖継圖』の隔たり

「真鍋氏中興の祖」と称された真鍋水軍の英傑『真鍋貞友』は、果たしていつ如何なる時代に出現し、活躍したるものか。

「貞友伝説」では、「領主真鍋貞満、貞友兄弟、九州敗走の足利尊氏へ助勢、尊氏入京を果せし。」と、そして「尊氏、陸の覇者なれば、我、海の覇者ならん。」と帰島後に真鍋水軍を率い、内海の島々を手中に治め、倭寇大将軍として日本海にまでも侵出したとの活躍が集落において語り継がれてきており、足利尊氏と関わりから室町幕府成立期の前後であったと考えられる。

しかし、『備中国眞鍋島の史料(第一巻)』には、『真鍋先祖継圖』が掲載され、これには、「享徳貮(二)年癸酉九月中旬」の作成年月と「真鍋貞友」の名に加えて、花押までが記されているのである。

この「貞友伝説」の「室町幕府成立期」と真鍋先祖継圖』を記した「享徳二(一四五三)年」という二つの貞友出現年代には、約一世紀にも及ぶ隔たりを見せている。

2. 官名「右衛門大夫」の無記載への疑問

貞友によって享徳二(1453)年に書かれたという『真鍋先祖継圖』には、貞友が任じられたであろう「右衛門大夫」の官名がない。

何故、この官名を記していないのか。この時代、官名については、自称も多くあったといわれるが、「貞友伝説」は、「足利尊氏の入京を助け、室町幕府成立に貢献したが故に与えられた」として残る。

そして、現在において、「右衛門大夫」は貞友の代名詞ともなり、集落では「右衛門(えもん)さん」とは貞友を指すのである。

この貞友にあって、『真鍋先祖継圖』に「右衛門大夫」の官名を記載していないのである。

貞友の官位は、あくまでも自称であって、記すことを控えたのか。あるいは、後世の人々によって創り出されただけの伝説に過ぎないのか。

いかにも、まことしやかに残る「貞友伝説」そのものが、集落の人々が描いた絵空事であったのであろうか。

3. 「貞友伝説」への疑問

真鍋島伝承の「貞友伝説」そのものについても、疑問がない訳ではない。この「貞友伝説」には、足利幕府成立に貢献したとされる真鍋兄弟の「兄貞満は中央にて活躍せし」とあり、貞友には兄貞満(貞光)の存在したことが伝えられている。

しかし、「貞友伝説」において語られる兄貞満(貞光)の存在が、特定できず不明なることである。

この兄貞満(貞光)が中央において活躍した人物ならば、その名が残るはずであり、また、それほどの人物なれば、弟貞友によって『真鍋先祖継圖』への記載はもちろん、他の伝承があっても不思議ではない。だが、この兄「眞鍋貞満(貞光)」の名は、全く見当たらないのである。

第 2 節 貞友伝説の信憑性

1. 二人の貞友の存在

「貞友伝説」の室町幕府成立期と『真鍋先祖継圖』を書いた享徳年代の双方が正しければ、各時代にそれぞれ貞友が存在したということになる。

しかし、二人の貞友が存在していれば、享徳二(1453)年に書かれたという『真鍋先祖継圖』にも記されているはずである。

確かに、この『真鍋先祖継圖』には、「柴ノ嶋、真鍋、貞友教勝分」と「真鍋貞友」と花押(かおう)を記した二つの貞友の名があり、「享徳貮(二)年癸酉九月中旬」の作成年月が記されているだけで、各人物の生存年代を示すものはない。

この二つの貞友の名が同一人物ではなく、二人の貞友の存在を示すことも考えられるが、花押を記すべき自らを、系図の中に記載しないということがあり得るであろうか。

「真鍋貞友」が書いたのであれば、「柴ノ嶋、真鍋、貞友教勝分」とあるのは、やはり、これを書いた「真鍋貞友」本人を指すのであろう。

このことから、二人の貞友の存在は考えられず、集落に残る「貞友伝説」の貞友か、『真鍋先祖継圖』を書いた貞友か、どちらか一方の貞友の存在こそが真実であると考える。

2. 「真鍋中興の祖」伝承の意義

貞友をして、集落の古老たちは、「右衛門(えもん)さん」と官名で称し、「真鍋氏中興の祖」であったともいう。この「右衛門大夫」こと、貞友が何故、「中興の祖」といわれてきたのか。当時、あるいは、後世の人々により、「中興の祖」といわしめる何かがなければならない。

集落に残る「貞友伝説」では、「足利尊氏の入京を助けたが故に官位を授けられ、真鍋島帰省後には近隣の島々を従え八幡船を繰り出し、真鍋水軍の隆盛を極めたが故に、“真鍋氏中興の祖”と称された」と残る。

しかし、貞友によって『真鍋先祖継圖』が書かれたという享徳年代の出現説には、これらを語り継ぐべきものもなく、「中興の祖」を裏付けるべき何ものもない。

この点から見れば、集落に残る「貞友伝説」には、「右衛門大夫」と称されるべき、また「中興の祖」と語り継がれた理由が、整然としているように思える。

3. 貞友伝説と明徳の「右衛門大夫」存在の謎

一方の貞友出現を伝える『備中国眞鍋島の史料(第一巻)』には、『真鍋先祖継圖』とともに、後に真鍋島の庄屋であった傳右衛門によって記された『覚』、『口上覚』が残され、掲載されている。

この『真鍋先祖継圖』には、「貞友」の名があるものの、『覚』、『口上覚』には、貞友の名は見当たらず、別の年代ではあるが、「右衛門大夫」の出現を伝えている。

「口上覚」には、「眞鍋右衛門之大夫申御侍八拾年程以前迄眞鍋嶋に御住宅被遊候」とあり、右衛門大夫と申す侍が80年程前まで住んでいたと記されている。

『備中眞鍋島の史料(第一巻)』の[四一]にも、「先年之事ハ不存候真鍋殿八代めの右(衛)門大夫殿代まて(で)ハ御付置被成候へ共其後慶長三年ニ教殿代ニ被上召候」とあり、真鍋殿八代目の「右衛門大夫」の存在が庄屋千(せん)によって記されている。

果たして、「右衛門大夫」なる人物が、貞友以外に存在したのか。集落においては、「右衛門大夫」とは「貞友」をいうが、この「真鍋殿八代目」とは誰を指すのであろうか。頼久の来島からでも、この慶長三年まで四〇〇年を経ており、八代目や九代目であるはずがないが、この八代目の右衛門大夫が貞友でなければ、この官名を称した人物は、別に存在したことになる。

もし、この『真鍋先祖継圖』を書いた「真鍋貞友」と「口上覚」にある「右衛門大夫」なる人物が同一人物ならば、享徳二(一四五三)年に貞友が『真鍋先祖継圖』を書き記して、「口上覚」は貞享二(一六八五)年に庄屋傳右衛門によって書かれており、この年から右衛門大夫が存在していたという「八〇年程以前まで」を計算すると、貞友は『真鍋先祖継圖』を書いてからでも、一五〇年余も生存したことになってしまうのである。

このことからも、「貞友」と傳右衛門が記した「真鍋右衛門之大夫」は、別人であり、貞友以降の後裔によって官名が引き継がれた結果であろう。

また、『小田郡誌(下巻)』には、「享徳の頃は、飛島、六島を一族成繩(縄)に分ち輿(与)へ、本島及び北木島を眞鍋貞友領す。」とともに「明治六年四月十八附、眞鍋本治郎より小田縣へ提出せる風土記上帳には、凡四百九十年前、明徳年中頃眞鍋右衛門大夫と申城主有・・・」とあって、「享徳の頃」の「眞鍋貞友」と「凡四百九十年前、明徳年中頃」の「眞鍋右衛門大夫と申城主」の二人の真鍋城主の存在が記されている。

これらのことから、前述した貞享二(1685)年に庄屋傳右衛門によって書かれた「口上覚」の「眞鍋右衛門之大夫申御侍八拾年程以前迄」を含めると、『真鍋先祖継圖』を書いた貞友の前後に、二人の「眞鍋右衛門大夫」が現れているのである。

つまり、

1392年「明徳中頃」 「眞鍋右衛門大夫と申城主」「小田縣へ提出の風土記上帳」より

1453年「享徳二年」 「眞鍋貞友」『真鍋先祖継圖』より

1605年「貞享二年から80年以前」「眞鍋右衛門之大夫申御侍」、「口上覚」より

となる。

この「享徳の頃」の「眞鍋貞友」については、『真鍋先祖継圖』を書き記し、現在に残されていることで理解できるが、「明徳年中頃(明徳年間一三九〇~一三九四年)の」「眞鍋右衛門大夫」の存在を示す根拠は、何であったのか。「明徳」という年代を、『真鍋先祖継圖』では辿ることはできない。

この明徳年間ということであれば、若干のずれはあるが、暦応元(1338)年に尊氏の入京を助け、正平5(1350)年に八幡大菩薩の旗翳し、倭寇となって明の沿岸までも荒らしたという「貞友伝説」の時代と重なる。この「明徳年間」に存在した「右衛門大夫」は、「貞友伝説」として集落で語られている「えもんさん」こと「真鍋貞友」であったのではあるまいか。

おそらく、集落に残る「貞友伝説」と『真鍋先祖継圖』との矛盾を解く必要から、「小田縣へ提出せる風土記上帳」には『真鍋先祖継圖』を記した側を「真鍋貞友」として、別の「右衛門大夫」を登場させたのかも知れない。

そうでなければ、『真鍋先祖継圖』を記した貞友以前に、「右衛門大夫」を称した城主が存在したということになり、この官職を任命されたのは、貞友以外の城主であったことになるのである。

第 3 節 貞友後裔への古文書の不可思議

1. 先祖の扱い方から貞友後裔への疑問

慶長五年(1600)の関ヶ原の合戦後に、式部の一子たる善兵衛が真鍋島の庄屋を命ぜられており、式部、善兵衛とも『小田郡誌』では「貞友の後裔」とし、「真鍋氏記録として、代々庄屋役を勤む」とあり、その子孫が庄屋役を世襲して明治に及んでいるという。

しかし、この式部、善兵衛が「貞友の後裔」ということには、些(いささ)か疑問が残る。庄屋であった一族の姓は、善兵衛(江戸期の初代庄屋)から既に「三宅」となっており、墓石名も天保年間(1840年頃)までのものは、全て「三宅」となっているという。

何の理由から改姓を行ったかは定かではないが、庄屋として代官所への各種上申書などを作成する中で、記名において、例えば「真鍋島庄屋(三宅)傳衛門」と記すべきが、いつしか、「真鍋傳衛門」となって、これが恒常的に遣われることで改姓に至ったのかも知れない。

真鍋氏終焉から200年余を経て、変更していることを思えば、この一族が「真鍋」姓を称することで回りに何ら影響を与えないと踏んだのであり、当時の三宅一族が「真鍋氏」を名乗るに値する地位を、この島で得たためであったからに相違ない。そして改姓は、三宅一族の権力の誇示であったのかも知れない。

『備中眞鍋島の史料(第一巻)』の古文書「口上覚」には、「眞鍋右衛門之大夫申御侍八拾年程以前迄眞鍋嶋に御住宅被遊候御子七人内六人ハ御息女壱人ハ御子息ニ而(て)藤兵衛様と申候七拾年程以前迄真鍋嶋之岩坪と申所ニ御親父様之御屋敷跡ニ居住被成候右衛門之大夫様依以前之儀ハしかと不存候」とあり、加えて、「真鍋五郎右衛門様と申御侍ハ右衛門之大夫様より一代二代か以前之聟殿共承申候又真鍋殿之御兄弟か御一門かとも承申候得共しかと不存候」とある。

つまり、「真鍋右衛門之大夫というお侍が、八十年ほど以前まで真鍋島にお住い遊ばし、七人のお子がいて六人はご息女で、一人はご子息で藤兵衛様と申して、七十年ほど以前まで真鍋島の岩坪のお父様のお屋敷跡にお住い遊ばした。右衛門之大夫様より以前のことはしかとは存じていない。」と記しているのである。

この中では、「大夫様」、「御子」、「御息女」、「御子息」、「藤兵衛様」、「御親父様」の尊称とともに「お住い遊ばし」の敬語が遣われ、「申すお侍が」と後段の「真鍋殿之御兄弟か御一門かとも」からは、第三者的な印象を拭い去ることはできず、その「真鍋氏一門」ではないことが窺える。

後代に、この文書を書いたであろう庄屋である傳右衛門が、貞友の子孫であれば、先祖といえども自身の身内に対して尊称や敬語は遣わないであろうし、こんな他人行儀な言いまわしをするであろうか。その上、「大夫様より以前の儀はしかとは存じていない」と記し、これだけの記録を残している庄屋傳右衛門が、僅か七、八十年前の自らの先祖のことを「存じていない」とは些か不可思議でもある。

何れにしても、「右衛門大夫」も「藤兵衛」も「岩坪」に住んでいたと記しているのであり、このことからも庄屋傳右衛門家の一族が後裔ということはあり得ない。

なお、「真鍋殿ゆらい覚書」には、藤兵衛のその後の風聞を記し、それ以後のことは不承知であるとして、藤兵衛の足取りは消えている。

この「真鍋殿ゆらい覚書」を紐解くとからは以下のことが確認される。

一、右門(右衛門)太夫の子七人のうち六人は娘で、息子は藤兵衛という。

二、藤兵衛は、父右門(右衛門)太夫亡き後、百姓をしていたが生活ができなくなった。

三、藤兵衛は、小倉の殿様に奉公している姉婿の八郎左衛門(村上景廣)を頼りに訪ねていった。

四、娘六人のうち一人は真鍋島の善衛門の奥方、一人は備中中大嶋の与左衛門の奥方、二人は讃州仁尾の伊右衛門と五郎右衛門の奥 方、一人は早世し、そして、あと一人が八郎左衛門(村上景廣)の奥方であり、村上八郎左衛門は備中笠岡(城主)である。

五、この藤兵衛が、真鍋島にて百姓をしているとき、当国日門寺様の東清兵衛という侍が真鍋殿由来を聞いて、日門寺様への奉公を勧めるため真鍋島に見分に来たが、「はや腰抜け侍、奉公はなり難し」として断ったと聞いている。

六、真鍋殿知行所は、真鍋島、大飛島、小飛島、六島、北木島、備中五かも平、讃州かもの吉原と伝わっている。

七、真鍋五郎右衛門殿の知行は高ち(高い知行)であって、右門大夫殿より一代か二代前の真鍋殿の婿で、安芸の森様に、その後紀伊様に仕えたと聞いている。

以上のことから、来島した藤原氏を祖とする真鍋氏の後裔「藤兵衛」は離島し、その後の真鍋氏については、如何になったか記載がない。

この島に残る真鍋氏の後裔としては、藤兵衛は離島しても、藤兵衛にも子孫が存在していたのかも知れない。また、「壱人ハまなべニ御座候但善衛門と申人内方」とあり、「善衛門」なる人物の子孫も真鍋氏の系譜ということになるが、一体、何者であろうか。「申人(申す人)」「内方(奥方)」とあることから庄屋傳右衛門の一族ではなさそうである。

2.庄屋善兵衛と右衛門大夫は同時代に生存

『備中眞鍋島の史料』の古文書「口上覚」は、貞享二(1685)年に記され、「真鍋右衛門之大夫申御侍八拾年程以前迄真鍋嶋に御住宅被遊候御子七人内六人ハ御息女壱人ハ御子息ニ而(て)藤兵衛様と申候七拾年程以前迄真鍋嶋之岩坪と申所ニ御親父様之御屋敷跡ニ居住被成候」とあり、真鍋右衛門之大夫の80年程前までの存在と息子藤兵衛の70年程前までの真鍋島は岩坪での存在が記されている。

貞享二(1685)年から数えて、「真鍋右衛門之大夫」が80年前に存在していたのであれば、善兵衛(真鍋島初代庄屋)が庄屋となったのが、慶長五(1600)年であり、善兵衛と右衛門大夫は同時代に生存していたことになり、息子藤兵衛とは正しく同時代を歩んでいることになる。そして、この貞友の後裔は、庄屋善兵衛の居住する地ではなく、「岩坪」において住んでいたとなっている。

この善兵衛(真鍋島初代庄屋)と右衛門大夫、息子藤兵衛が同時期に存在するということは、別の系譜であって、決して、子孫ではあり得ない。ましてや、貞友の後裔と庄屋善兵衛の住んでいる地は全く別の集落となっているのである。

貞友が、真鍋島を始めとする領地領海を治めていた時代にも、領民側のまとめ役が必要だったはずであり、庄屋善兵衛の祖先たちは、その任に赴いていたのではあるまいか。

『真鍋島の伝承』の頼久来島の件においても、「使者を都に遣わし、中納言の命により、都の有名なる芸人力丸来島し、振付指導をなす。太鼓は泉州より取り寄せ、庄屋の中庭にて習得せしものなり」とあり、庄屋が既に存在したことが窺える。

また、『備中眞鍋島の史料(第一巻)』の「一札之事」にも「當家之儀は當嶋初り以来代々庄屋役義被仰付」とあり、「当家は、当島始まり以来、代々庄屋役を仰せ付けられてきた」と宝暦十一(1761)年に、庄屋であった爲右衛門によって書かれているのである。

3.文書保管の理由と信憑性(しんぴょうせい)

『備中眞鍋島の史料(第一巻)』には、「右衛門太夫系圖(図)庄屋傳右衛門方所持致候」とあり、貞友によって書かれたとする『真鍋先祖継圖』が、当時から、庄屋傳右衛門家によって所持されていたと記されている。

江戸期になって善兵衛が現れ、その一族が庄屋を仰せつかり、代々庄屋役を世襲して明治に及んでいる。この善兵衛や傳右衛門と貞友を始めとする中世真鍋氏との関わりについては、前述のとおりであり、善兵衛や傳右衛門は貞友の後裔ではないはずである。

では何故、貞友によって書かれたという『真鍋先祖継圖』を所持していたのか。

安定した江戸幕藩体制の中では、既に軍事的な要素は排除され、水軍の利用価値もなくなり、新たな一族が、農業や漁業を基盤として庄屋制度の基で力を得ていったのであろう。商人が財力をもち、大名を凌ぐ権力を持ち得たように、時代の変遷により社会組織の形態が変わる中で、別の一族が権力あるいは財力を楯とすることで所有に至ったのかも知れない。

「真鍋殿ゆらい覚書」や「真鍋氏終焉伝説」よれば、真鍋氏は江戸期において、帰農したと伝えられ、生活さえも成り立たないことから離島したとされている。この離島において、家財整理の中で放出したものであろう。

戸籍編製以前においては、家系図の売買は頻繁に行われており、誰が持ち得ても問題はない。常に正当なる所有権者が所持するとは限らない。

強いて論うなら、この『真鍋先祖継圖』そのものの真偽に疑問を持たざるを得ない。真鍋島に来島した自らの先祖を「不節大夫」なる別名で記し、その来島年代をも明らかにしていないのである。

第 4 節 貞友後裔たちの住処(居館)と集落

1. 真鍋氏の住処である居館の謎

「貞友の後裔」の詮索には、貞友を始めとする真鍋氏一族の住処(すみか)の存在場所の解明こそが、その端緒を開くことにもなる。

伝承によれば、「文治二(一一八六)年、藤原頼久一族、郎党とともに真鍋島に来島。古城山に取手柵を構え、見張所を置き、社攸城を築き、内海を平定す。」とあり、当時の城は、居城ではなく、見張櫓であったと解されている。確かに居城であれば、城山は不便極まりない。

このため、貞友を始めとする真鍋水軍を率いた真鍋氏一族の住処である居館が、この真鍋島の何処かに存在していたはずであり、その存在位置が各種文献によって様々に記されている。

その中には、本浦集落の現在の小中学校のある敷地を指しているものあるが、この地は戦前まで、庄屋を勤めた一族の三宅氏(後の真鍋氏)の敷地であったと伝わる。おそらく、江戸期には善兵衛や傳衛門も、この地に住んでいたものであろう。

そもそも真鍋氏の本城が、岩坪側の城山に存在し、真鍋氏一族の墳墓「えもんさん」が現在も岩坪の地に残されている事実からも、歴代の真鍋氏一族の居館が本浦集落に存在することはあり得ない。

2. 真鍋氏の居館存在の真実

『備中眞鍋島の史料』の庄屋傳右衛門が記した古文書「口上覚」にも、「真鍋右衛門之大夫申御侍八拾年程以前迄真鍋嶋に御住宅被遊候御子七人内六人ハ御息女壱人ハ御子息ニ而(て)藤兵衛様と申候七拾年程以前迄真鍋嶋之岩坪と申所ニ御親父様之御屋敷跡ニ居住被成候」とあって、「真鍋右衛門之大夫という侍の息子藤兵衛が七十年ほど前まで真鍋島の岩坪のお父様のお屋敷跡に住んでいた」と記している。

では、真鍋氏の居館は岩坪集落の何処にあったのか。古老たちの話によれば、現在の庵家(阿弥陀堂)の近傍であったのではないかとのこと。この庵家(阿弥陀堂)は、貞友が母の菩提を弔うために建てたといわれ、庄屋傳右衛門によって記された「覚」に「御代々之御墓数多御座候則御墓之近所ニ阿弥陀堂御座候真鍋殿御本尊三尊之阿弥陀行基之御作と申傳候」とあって、庵家(阿弥陀堂)の阿弥陀三尊が真鍋氏の本尊であることが記されていることからも、この庵家(阿弥陀堂)の存在する一帯の地は真鍋氏縁(ゆかり)の地であった。

この地であれば、岩坪集落の中心を貫く現在の中道(なかみち)に面しており、庵家(阿弥陀堂)の古き歴史から判断しても、この道も、また古くから存在していたのであろう。そして、この中道は最終的に本城のあった城山に通じているのである。

この城山の麓にあって、城からの情報を得て素早く行動に移すことができるように、城と湾を結ぶ位置に水軍の将や兵の住処を配することで、軍事的な集落形成を図り、その中心として高みのこの地に真鍋氏代々の居館が置かれたものであろう。

3. 居館が存在した岩坪集落

真鍋水軍の領地領海に比して、真鍋水軍が残したものは、他の水軍の将たちのように煌びやかなものは何一つない。強いて上げるなら、庵家(阿弥陀堂)だけであり、これも現在に残る石垣や敷地から想像するに、荘厳な造りとはいえず、生活も質素であったのではないか。もちろん住処もそうであったと考えられる。

現在の岩坪集落は、斜面に家々が積み重なるように建てられており、村落の形態としては防災的にも景観的にも、許容を遙かに超えて劣悪ともいうべき姿である。

しかし、江戸期以前には家数も僅かばかりで、緑豊かな自然の斜面の中に板葺きの武家屋敷が整然と配置され、美しい景観を醸していたのではないかと思われる。

貞友の先祖たちは、この島に着き、島の隅々まで踏査を重ねたことであろう。そして、あらゆる地からこの岩坪の地を選び、ここを本拠として城を造り、居館を設けたのである。

この真鍋氏代々の住処のあった場所は、岩坪の地であって、このことからも『小田郡誌』にある「貞友の後裔」への疑義は募るばかりである。

第1章 真鍋島の概要 第2章 真鍋島の歴史 第4章 真鍋島の信仰 第5章 真鍋島の習俗

貞 友 後 裔 の 真 実 (歴史的考察)

|

『真鍋島の歴史(岩坪)』「執筆:山本 稔先生(笠岡市史編纂室)」 | ||||||

|

| 耕 地 面 積 | 石 高 | 家 数 | 人 口 |

| |

| 岩 坪 | 4町8反 | 7石8斗 | 15軒 | 約100人 | ||

| 本 浦 | 約25町 | 約90石 | 約65軒 | 約400人 | ||

1. 集落形成は本浦から

1. 集落形成は本浦から真鍋島の集落には、岩坪と本浦とがあり、「集落の成り立ちは岩坪が先である」といわれている。

集落形成には、自然発生的な集落形成と中世以降の計画的かつ組織的に行われた城や寺社を中心とする集落形成の場合があって、真鍋島の場合は、地理的あるいは歴史的見地からも、そして、後述するが考古学的検証の上からも、古代よりの自然発生的な集落形成であったはずである。

この自然発生的な集落形成においては、広く肥沃な土地と良好なる湾を擁する本浦の方が先であったと考える。集落形成を太古の時代から考えれば、農耕のしやすい土地に住み着くのが当然のことである。その上、島に住むからには自然の良好なる湾が必要であり、特に海の交通が主流であった古の時代は必須条件であったであろう。

このことを考慮すれば、やはり、岩坪のような急斜面で崖地のような場所は、農耕にも適さず、良好なる湾もないことから、生活そのものにも支障を来し、敬遠されるのは自明の理である。

笠岡市編纂室資料によると、江戸時代初期の寛文一〇(1670)年にあっても、本浦集落六五軒(人口約400人)に対して岩坪集落は僅か15軒(人口約100人)でしかない。

岩坪が城を中心として成り立った集落であれば、城を造るべき頼久の来島以降に岩坪集落は造られなければならない。 2. 岩坪集落は軍事的価値観から

岩坪集落は、自然発生的なものではなく、中世における軍事的必要性からの城を中心とした集落形成であった。城山の麓にあって、城を中心として作為的に集落が造られたのである。

しかし、真鍋水軍の本拠地として、城を擁した集落の形成が、何故、広く肥沃な土地を擁する本浦ではなく、岩坪であったのか。

そもそも現在とは価値観が異なり、藤原氏来島後の集落を形成しつつあった時代の価値観は、軍事的要素が主流であり、侵略者や不審な舟を見つけるための眺望に加え、操船に重要な潮流や風向きなど軍事的な価値観が重んじられていた結果であろう。

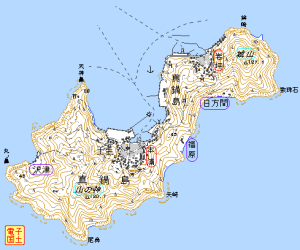

岩坪側にある城山(シロヤマ)は、島内最高峰なるが故に見事なる眺望に加え、裾野が狭いがために、死角は少なく、付近から島に寄せる舟を見逃すこともない。また、見下ろせる位置に、舟を留め置くだけの湾(水谷浜、日方間)があり、ここから舟を漕ぎ出せば速い潮流に乗ることもできる。

この城山の麓にあって、城からの情報を得て素早く行動に移すことができるように、城と湾を結ぶ位置に住処(すみか)を配することで、軍事的な集落形成を図ったものと考える。

真鍋水軍隆盛のこの時代には、北木島を始めとする真鍋島より大きな島々が属島でありながら、これらの広く大きな島を本拠地としなかったことこそが、この証明ともなろう。

戦国時代に、権威の象徴としての平城より、山城が多かったことにも類似し、攻めに易く守りに難い場所が、選ばれる必要があった。

また、真鍋島の南側は、多くの船が往来する航路(水道)であり、多くの船が往来するからこそ、関銭(通行税)の徴収や時に海賊的行動を起こそうとする時の利便性からも、この島で、そして、この航路に逸(いち)早く回り込むことができる岩坪集落に本拠を置き、住処とすることが選択されなければならなかったのである。

3. 軍事的集落と農耕集落の二分化

貞友の祖先(藤原頼久一族)が、この地に着いた時には、既に農業や漁業を主体とした住民により、本浦において集落が形成されていたはずである。西行来島時に、その繁栄振りが詠まれたように、平家によって繁栄が保護されていたことから、源平合戦時には、時に舟や水夫(かこ)などを出すことで、平家に与(くみ)したのかも知れない。このため現在までも落人伝説が語られてきたものと思われる。

一方、岩坪の地では土地の形質上、水場も少なく、農耕も困難な土地柄であるために、ほとんど、あるいは全くといって人は住んでいなかったはずである。

源平合戦の後になって、この岩坪の地に藤原一族が来島し、海を一望する山上に城を構え、その城山の麓に住み着くことで、領地領海を治める本拠地とし、江戸幕府成立期まで、真鍋水軍隆盛の歴史を刻むことになるのである。

そして、この広大な領地領海を治めるためには、水軍としての一定程度の集団が組織されなければならない。初期には権威で治まっていたものが、特に戦国の世を生き抜くためには、武力集団が必要となり、血の結束によって武力体制が築かれて集落化していったものであろう。

こうして、それぞれの集落は、一方は水軍の本拠地としての軍事的集落として、もう一方は食糧補給の支えとしての農業や漁業集落として、役割が二分化していったのではあるまいか。

この二つの集落は、同じ真鍋島にあって、現在においても、慣習や方言など多くの相違が見受けられ、これらは、集落の成り立ちの違いを物語っているものと考える。

第 2 節 真鍋七家の真実

1. 岩坪集落の成立は七家から

岩坪集落の成り立ちの伝承では、「ヤマ(岩坪集落のこと)は真鍋七家より始まった」といわれている。この「七家」とは、後世に「殿付き屋号」で称される家々である。

岩坪集落が七家より始まったことは、笠岡市史編纂室資料にも「岩坪にはドノカブと呼ばれる七軒の家がある。この七軒でヤマが始まったという。」と書かれていることからも、伝承の信憑性は窺えるであろう。

また、同じく笠岡市編纂室資料によると、江戸時代の寛文一〇年(1670)に岩坪の家数は、僅か15軒でしかない。この数字が岩坪集落が7軒で始まったことの確かな証明でもある。もともと住民が居たのであれば、江戸期に15軒などという僅かな数である訳がない。15軒という数字は、平安の時代から江戸期までに、七家から分家して増えた数に相違ない。

古の時代から自然発生的に一軒一軒増えていったのでは、こんな伝承は残らないはずである。誰も住んでいない土地に、新たに七家が住み着いたからこそ残る伝承である。

そして、岩坪集落の家々は、七家の子孫や分家した者達であったことから、この「殿付き七家」をそれほど特別視することもなく、このため何ら残さず、「殿付き屋号」と「集落成り立ちの伝承」のみが残されてきたのであろう。

では何故、この七家は「殿付き」で称されてきたのか。最初に住み着いたからといって、「殿付き」で称されるはずはない。この七家が、支配階級として来島した藤原一族であったが故に「殿付き」で呼ばれてきたのである。「文治二(一一八六)年、藤原頼久一族、郎党とともに真鍋島に来島。」と伝えられる真鍋島伝承の「頼久一族」こそが、岩坪に住み着いた「真鍋七家」であったからに他ならない。

古来より、「真鍋七家」は『ドノカブ』と称されてきた。この『ドノカブ(殿株)』の株とは、「株別れ」ということであり、「一族」を意味し、七家が真鍋殿の一族(いっけ)ということであって、血筋により引き継がれてきたことを物語っている。

荘園領主として、あるいは代官として藤原氏末孫を名乗る一族が岩坪に住み着いたからこそ、この岩坪集落成り立ちの伝承となって現在に残されてきたのである。

庄屋傳右衛門が記した古文書にも「真鍋嶋之内岩坪と申所二」とともに、「真鍋殿之御兄弟か御一門」とあり、組織された集団の存在が記されている。この武士の一団こそが「真鍋七家」であって、古くは藤原姓を名乗り、後には真鍋氏を名乗った一族の者達であったからこそ、後世までも「殿付き」で呼ばれてきたのである。

2. 真鍋七家と庄屋制度による七家の歴史的相違

集落の成り立ち同様、「真鍋七家」は自然発生的に出現したものではなく、平安時代末期に藤原一族が来島して、真鍋城を構え、その麓に土着することで成立したものであり、この血筋によって創られたものである。

しかし、後代の江戸期にも庄屋制度としての「殿付き屋号」を称する家々が現れている。『笠岡市史編纂室資料』によれば、「元禄年間庄屋傳右衛門の時代に、政治の仕組みとして定められたもので、村政のすべてについて、庄屋の大広間にて与頭、殿付き、百姓代が集まって、相談をし、村政を進めたもので、真鍋島議会の初めとも言うことが出来る。」と記され、江戸期の元禄時代になって成立したようである。

この時代の「殿付き七家」は、庄屋制度を補完すべく、既に成立していた集落の中から選ばれることによって作られた新たな組織であり、それぞれの伝承から判断すると、「ドノカブ」と称される古からの「真鍋七家」とは、成立年代も成立過程も、そして、その役割についても異にする。

江戸期の庄屋制度の中の「殿付き」は、他の地域には見当たらず真鍋島独特の役職であることから、古の時代からの「真鍋七家」を摸倣したものであったと思われる。

この江戸期の庄屋制度における「殿付き」には、「ドノカブ」と称される古の時代からの「真鍋七家」が組み込まれているものもあったようである。つまり、元禄時代になって、この古から存在した「真鍋七家」の一部と新たに創り出された「殿付き七家」が政治組織としての自治組織の一形態として、庄屋制度に組み込まれることで、古き権威からの脱却と集落間の均衡が図られてきたのであろう。

なお、余談ながら伝承によれば、江戸期のいつの時代か不明であるが、この岩坪集落からも庄屋役が出ているといわれている。おそらく、一時的なものであったか。あるいは、岩坪集落の人口増加によって、集落ごとに庄屋を置くことになったものか。岩坪集落で庄屋役とは、『キュベンドノ』を指し、古老の中にはいまだに、この家を「庄屋」と呼ぶ者がいる。このことは、笠岡市史編纂室資料においても『キュウベンドノ岩野光伸(元庄屋)』と記載されていることからも、伝承が存在することの証ともなろう。

『備中眞鍋島の史料』によれば、庄屋傳右衛門の時代の元禄一四(一七〇一)年「組頭」元禄一六(一七〇三)年には庄屋に次ぐ「与頭」となり、「百姓代」や「御年寄」ともなって、「猟師(漁師)総代」をも兼務している「岩ノ久兵衛」なる人物の名があることから、『キュベンドノ』のことであろう。

この「久兵衛」の名が「屋号」となったものなら、本浦の殿付き七家と同様に、この時代に『キュベンドノ』は作られたことになる。

しかし、この「久兵衛」の名が記されているのは、記録が残されているだけでも万治二(一六五九)年から天保一四(一八四三)年であることから、歴代がこの名を称していたということが窺え、「殿付き」が庄屋制度の中で組み込まれたといわれる元禄時代以前に既に存在し、決して、この時代に作られたものではないことが解る。

そして、これらの重責なる役職に「久兵衛」が何故、就いたのか。世帯数の僅かばかりの岩坪集落からでも選び出さなければならなかった訳があったはずである。また、『キュベンドノ』は現在、「岩野」姓となっていることから、この時代に庄屋以外で、苗字を名乗っているということにも、何か曰くがありそうである。

3. 真鍋七家が刻んだ歴史と役割

真鍋島の伝承が示すとおり「真鍋七家」は、藤原氏が来島して興したものであるからこそ、「殿付き」で呼ばれてきた。

この「真鍋七家」こそが、平安末期より、各種文献にある「真鍋水軍」を率いた一族として、また、庄屋傳右衛門が残した古文書にある「真鍋殿之御兄弟か御一門」として、その歴史を刻み、江戸幕藩体制に遷っても、瓦解することなく残り、庄屋制度の基で集落のまとめ役として、そして、現在にあっても各種神事を掌るなど、指導的立場で貢献してきたのである。

こうして、「真鍋七家」は平安末期から何百年もの時代を経て、なお、幕藩体制の江戸時代までも、また現在までも岩坪集落に残されてきている。

現在、岩坪集落に残る「殿付き屋号」を知る限り羅列すると、「城殿(じょんどの、じょうどの)」、「おおどの」、「きゅべんどの」、「きちんどの」、「きよんどの」、「きゅうはんどの」、「きゅうだんどの」、別口として「みこんどの」であるが、これらの家々と伝承の「真鍋七家」との関わりは定かではない。

|

『真鍋島の屋号』(笠岡市史編纂室) 道西氏の意見 岩坪の殿付き これ等は元禄年間庄屋傳右衛門時代に、政治の仕組みとして定められたもので、村政すべてについて庄屋の大広間にて与頭、殿付き、百姓代が集まって、相談をし村政を進めたもので、真鍋島議会の初めとも言うことが出来る。 さてこれら村役人は、村のもめごとを裁き、役付きに背く人は相談の結果、島からの追放をすることがあった。岡山県教育委員会はその紀要『笠岡諸島の民俗、昭四九』に真鍋島に六殿十三座の屋号があり、それぞれ役割を果たしたのであろうと述べている。だがここで別口としている、「かんも殿」と「みこんどの」に注目したい。中でも「みこんどの」は女性が司祭者となる、祭りが行われていることに、大きな興味が沸いてくるのである。 (「笠岡諸島の民俗」一岡山県教育委員会)で加原耕作氏は、前述郷田洋文氏の論文と大差はないが岩坪の七軒カブを次ぎのように提示している。 |

第 3 節 『真鍋島伝承』は歴史の真実

(城殿こそが貞友の末裔「城殿=掾殿、尉殿」)

1. 岩坪集落における伝承の歴史

真鍋島の歴史を紐解くと、伝承として残るもののほとんどが「藤原氏を祖とする真鍋氏」に纏わるもので、「真鍋島の歴史」は、「真鍋氏の歴史」であったといっても過言ではなかろう。

しかし、この中世真鍋氏によって築かれた真鍋水軍の歴史も、支配階級であった真鍋七家の歴史も、江戸幕府成立において、幕府が新たに作った権力の基で、古からの権威は失墜を余儀なくされ、時の流れとともに歴史から抹殺されていったものであろう。

およそ、敗者の歴史については、言い分は疎(おろ)か、その正当性は抹殺されて残らぬことが多い。そうした勝者に有利であるような伝承や記録の変改(へんかい)を乗り越えて、なお史実に迫ろうとするためには、残された伝承や記録によってその矛盾点を掘り下げるに若(し)くはないといわれている。

この瀬戸内海に冠たる歴史を刻んできた真鍋水軍については、あらゆる史跡や保存文書の存在に加え、現在においても語り継がれている岩坪集落の成り立ちや殿付き屋号などの伝承によって、その真実が掘り起こされ、歴史の正当性は証明されていくものと考える。

2.城殿こそが貞友の末裔「城殿=掾殿、尉殿」

この語り継がれた歴史の中でも、殿付き屋号こそが、中世真鍋氏の真実を物語り、解き明かしてくれるものとなろう。

この現在までも残る殿付きの屋号には、「ジョウドノ=城殿」、「オオドノ=大殿」、「キュベンドノ=久兵衛殿」、「ミコンドノ=巫女殿」などがある。「大殿」は、隠居あるいは引退した主家の呼称であり、「久兵衛殿」は正しく名前であり、「巫女殿」は、現在でも続く八幡宮の巫女という役職を示すものである。

この呼び方の中で釈然としないのが「城殿」である。「城殿」が七家の筆頭であったことは、周知の事実であり、「城殿」が歴代、八幡宮祭やその他の行事を取り仕切り、これらの道具を保管してきた事実からも、また土地所有の現状からもこのことが証明される。

では、何故、七家の筆頭が「城殿」と呼ばれてきたのか。他とは違い、この屋号の意味するものが何かあるはずである。

「城殿」とは、位階を示すものか、あるいは、所領を示すものか。所領であれば、「城殿」の所有地が城山であったか、城に住んでいたからか、何れにしろ、この「城」の字に加え「殿」の敬称が付けられていることは、正しく「城主であった主家」への尊称であるとしか考えられない。

位階であれば、この筆頭の「城殿」は、『掾殿(じょうどの)』か『尉殿(じょうどの)』であったのではあるまいか。『掾(じょう)』とは、律令制で国司の第三等官である判官のことであり、平安時代中期の承平・天慶の乱の藤原純友も「伊予掾(じょう)」であった。

一方、『尉(じょう)』とは、やはり律令制の官位であるが主に武家に与えられたもので、貞友は右衛門大夫を称していることからも、「右衛門尉(うえもんのじょう)」であったのかも知れない。このことから「城殿」とは『掾殿(じょうどの)』あるいは『尉殿(じょうどの)』で、歴代の惣領を、または家を呼ぶようになり、後世の人々が「城殿」と当て字を遣ったものであるとも考えられる。

「城殿」が、貞友の後裔であったかどうか、確たる記録もなく、これらを裏付ける伝承もないことから、断定はできない。しかし、古からの伝承を紐解くと、来島した藤原氏の流れを汲む者の一族であったろうことは、異論を差し挟む余地のないものと考える。

確かに、最後の城主といわれた「藤兵衛」の足取りは、離島により不明ではあるが、藤兵衛の子孫が残されているのかも知れない。あるいは、藤兵衛以前の代の別の系譜によって繋がっているのかも知れない。

何れにせよ、来島した藤原氏を祖とする真鍋氏一族の流れについては、「頼久一族来島」によって「真鍋七家」が興され、江戸前期には「家数僅か十五軒」、そして、江戸、明治と時代を経て、現在の集落となったことを考えれば、その血脈は、集落全域はもちろん、真鍋島全体に及んでいるに相違ない。

3.「伝承」によって語り継がれる真実の歴史

古来より語り継がれてきた真鍋氏、あるいは真鍋水軍の歴史は、まだまだ多くの謎に包まれたままではあるが、岩坪集落に現在も歴然と残る真鍋一族の墳墓「えもんさん」や貞友ゆかりの「庵家(阿弥陀堂)」、そして「藤原さん」と称される祠などの存在は、藤原氏を祖とする真鍋氏の築いてきた歴史の証ともなっている。

加えて、「岩坪集落の成り立ち」や「殿付き屋号の成り立ち」を始めとして、多くの伝承が語り継がれてきており、この集落に様々な形で残る「伝承」の一つ一つこそが、藤原氏の、あるいは真鍋氏の真実の歴史を物語ってくれているに違いない。

これら伝承に基づいて紐解かれた真鍋氏の歴史も、また後世に語り継がれる「真鍋島の歴史」の一つであって然るべきと考える。

なお、これらの「歴史的考察」は、伝承に沿ったものではあるが、あくまでも私的な歴史観からの考察であることを付け加えておく。

第1章 真鍋島の概要 第2章 真鍋島の歴史 第4章 真鍋島の信仰 第5章 真鍋島の習俗